TVCM放映中!!

-

冷暖切替えベストULTRA

-

ヒートベスト

-

ヒートグローブ&オーバーフット

冷暖切替えベストULTRA

ヒートベスト

ヒートグローブ&オーバーフット

雨の中の通勤・通学。朝からバイクや自転車に乗って服や靴がびしょびしょに・・・なんて経験は誰しもあるのではないでしょうか。

そんなときに重宝するのが雨カッパですが、通気性がなく蒸し暑い。汗で服が張り付いてしまうとさらに不快です。

でもその“ムレ問題”、実はカッパの選び方で解消できるのはご存知ですか?

ワークウェイが本店を構える高知県は、国内でもトップクラスの年間降水量を記録し続けている多雨地域。

そうした環境で求められるのは、単に「濡れない」だけではなく「快適に過ごせる(=蒸れにくい)」こと。

この記事では、長年にわたって雨具を取り扱ってきたワークウェイが、

春の新生活を快適にする“蒸れにくいレインウェア”の選び方をご紹介します!

カッパを選ぶ際に目にする「耐水圧」「透湿性」といった数値は性能の目安にはなりますが、それだけで快適さは決まりません。

徒歩10分の通勤と自転車で30分の移動では、受ける雨の激しさ・量は全然違いますよね?

つまり、シーンに合ったカッパ選びが大事なのです。

傘や防水靴の耐水圧は、一般的に5,000mmH2O前後。通勤で使うカッパなら、10,000mmH2Oあればよほどの豪雨でない限り十分対応できます。

オーバースペックなものを選ぶと生地が厚くなり、かえって蒸れやすくなることも。

バイクなどで強い雨や風にさらされる環境では耐水圧15,000mmH2O以上・防水構造のしっかりしたモデルを、

徒歩通勤には軽量で動きやすいタイプを選ぶと快適です。

| 耐水圧の目安 | 雨の強さ | シーン | 快適さの目安 |

| ~5,000mmH2O | 小雨〜普通の雨 | 徒歩通勤・通学(10〜15分程度) | 強い雨でなければ十分。軽量・着脱しやすさを優先しましょう。 |

| 5,000〜10,000mmH2O | 中〜強い雨+風 | 自転車通勤・通学(20〜30分程度) | 風圧を受けるため、耐水圧は高めのものが安心です。 |

| 15,000〜20,000mmH2O以上 | 強雨・豪雨+強風 | バイク通勤・長距離移動 | 耐水性・防風性を重視しましょう。 |

カッパを着たときに感じる“ムレ”の原因は、雨ではなく自分の体から出る水蒸気。

この水蒸気をどれだけ外に逃がせるかを示すのが「透湿性(とうしつせい)」です。

単位は g/㎡/24h(1平方メートルの生地が24時間にどれだけの水蒸気を通すか)で表され、数値が大きいほどムレにくく快適です。

| 透湿性の目安 | 快適さの目安 | おすすめシーン |

| ~2,000g/㎡/24h | 運動するとムレが気になる、最低限の透湿機能。 | 動きのない場面 |

| 5,000〜7,000g/㎡/24h | 運動や通勤にも対応できる十分な透湿性。 | 徒歩・短距離自転車 |

| 8,000〜15,000g/㎡/24h | 激しい運動で汗をかいても蒸れにくい高透湿。 | 長距離通勤 |

ワークウェイでは、高知県の豪雨にも対応できる高い耐水圧はもちろん、蒸れにくく快適に着られる高透湿を兼ね備えた雨カッパが人気です。

その中から、通勤・通学シーンにぴったりのモデルを厳選してご紹介します!

短時間の移動で強い雨に当たらない、もしくは傘を併用するなら、耐水圧は極端に高くなくても問題ありません。

身軽に動きやすい、軽量でコンパクトなものがおすすめ。

脱ぎやすく、折りたたんで持ち運べるタイプを選ぶとより便利です。

長時間歩く場合は透湿性が高め(5,000g/㎡/24h以上)のものを選びましょう。

■耐水圧:10,000mmH2O ■透湿性:8,000g/m2-24h

快適さを追求し、動きにくさや蒸れによる不快感を軽減したストレッチレインスーツです。

伸縮性が高いので歩行時のストレスを感じにくく、長時間移動にも対応できる高透湿度素材を採用。

フードが収納式なので、晴天時はジャケットとしても使用できるのが嬉しいポイント。

晴雨兼用で軽快に使いたい人におすすめです。

■耐水圧:10,000mmH2O ■透湿度:5,000g/m2-24HR

長時間発光する高輝度PLC(蓄光)つきで、夜間の移動が多い方にピッタリのレインスーツ。

脇が突っ張らないアクションカットとストレッチ素材で動きやすく、フィット感のある着心地です。

軽量透湿性素材を使用し、防水性を保ちつつ軽さも実現しています。

自転車では雨と風を正面から受けるため、徒歩よりも高い防水性が求められます。

また距離が長いほど運動強度が上がるので、透湿性も大事になってきます。

耐水圧・透湿度どちらもバランスの取れたモデルを選びましょう。

■耐水圧:15,000mmH2O ■透湿度:8,000g/m2/24h

リュックを背負って通勤する方にぴったりのバッグインレインスーツ。

背中が広がり、リュックの上からそのまま着られます。

止水ファスナーや裾のベルクロで水の侵入を防ぎ、体も荷物もしっかりガード。

フロントと背中ファスナーにリフレクターが付いており、安全性にも配慮しています。

■耐水圧:10.000mmH2O ■透湿度:10000g/m2/24hr

機能性をしっかり備えつつ、シンプルなデザイン性が嬉しいレインスーツです。

4WAYストレッチ素材でフィット感が高く、しぼりが付いているので防水性にも抜かりありません。

高い透湿性により快適な着心地をキープできるので、雨の日だけでなく普段使いを兼用したい方にも。

バイクでは風速による水圧が大きいため、高い防水・耐水性能が必須です。

水が侵入しづらいフラップ構造のものや、耐水圧の高いもの(15,000〜20,000mm以上)を選ぶようにしましょう。

■耐水圧:30,000mm以上 ■透湿度:約16,000g/m2-24h

強い雨や風の日でもバイクで通勤・通学する方に。耐水圧30,000mm以上という圧倒的な性能を誇るレインスーツです。

透湿性も高く、ポケットのメッシュが換気口の役割を果たすため、暑い日の雨も快適。

パンツはサイドジッパー付きで、着脱のしやすさにも配慮されています。

■耐水圧:20.000mmH2O以上 ■透湿度:15.000g/m2-24h以上

動きやすさや軽さも重視したい方に。持ち運びやすく、突然の雨にもサッと対応できる万能タイプです。

豪雨や運動時にも対応できる高機能素材かつ、調節機能も充実した高機能モデル。

裾やズボンの丈が調整できるためボディにピッタリ合わせることができ、着用時の不快感を軽減してくれます。

フードは首の動きに合わせて回転するため、視界を邪魔せず快適です。

透湿性の高い素材は蒸れを軽減しますが、内側の服が汗や湿気を吸ったままだと熱がこもって結局ムレてしまいます。

吸湿速乾インナーを併用するのが着心地を保つポイントです。

ドライシャツや薄手のアウターを合わせれば、水分をすばやく逃してカッパの透湿性能を最大限に発揮できます。

雨の日の快適さは、「どんなカッパを着るか」と同じくらい、「どんな服を着るか」で決まるんです。

軽くて通気性に優れるクールストレッチ素材を採用し、ドライな着用感が持続。

メッシュ構造の脇部が通気性を確保し、ムレ感を軽減してくれます。

吸汗速乾で体温を逃がしてくれるので、汗ばむ季節には欠かせないインナーです。

点接着を可能にする特別な編み構造で、常にさらっとした着用感をキープ。

ハイレベルな吸水速乾加工を施し、オールシーズン快適に使えるインナーです。

毛玉ができにくくひっかけにも強い厳選糸を使用し、耐久性にも優れています。

年間降水量トップクラスの高知で長年カッパを扱ってきたワークウェイは、雨の日の快適さを求め続けてきました。

湿度が高くなり、汗をかきやすい。そこで通気性の悪いカッパを着ると、どうしても不快感が強くなってしまう。

その中でたどり着いた答えは、「防水性だけでなく、蒸れにくさが続くこと」。

毎日の通勤・通学をストレスフリーにする一番のポイントは、体の熱と湿気をうまく逃がす一着を選ぶことです。

ワークウェイオンラインショップでは、全国通販にも対応しています。

本記事で紹介した選び方を参考に、ぜひ自分の通勤スタイルに合ったレインウェアを選んでみてください!

●店舗情報はこちら: https://workway.jp/shop/

●オンラインショップ: https://www.rakuten.co.jp/workway/

タラの芽、フキノトウ、ワラビ、コゴミ、ウド、ゼンマイ。

春の山には美味しい山菜たちが顔を出し、レジャーが楽しい季節がやってきます。

ところが同じ山には、熊やマダニといった“歓迎しない存在”もひょっこり現れます。

「どんな服装で山に入ればいいのかわからない」「熊と出会ったらどうしよう」

そんな不安を抱えたままでは、せっかくの山菜採りが楽しみ半減です。

この記事では、林業などで自然に立ち向かう人のためのウェアを取り揃える作業服専門店のワークウェイが

初心者さんでも安全に山を楽しむためのポイントと服装・装備の選び方を紹介します!

山は、キノコ狩りにハイキング、そして山菜採り。目的は違っても、多くの人が「ちょっと非日常を楽しみに」足を運ぶ場所ですよね。

けれどその山は、毎年のように事故が起きる“危険地帯”でもあります。

「自分は大丈夫だろう」そう思って入山してしまうと、判断ミスや準備不足が命取りに。

でも逆にいえば、正しい知識としっかりした準備があれば防げる事故は本当に多いんです。

これから山菜採りに出かけるあなたにまず知っておいてほしいのは、山菜採りのリスクとその対策です。

春の山を安心して楽しむために、ここから先の内容を“事前に知っておくと役立つヒント”として参考にしてくださいね。

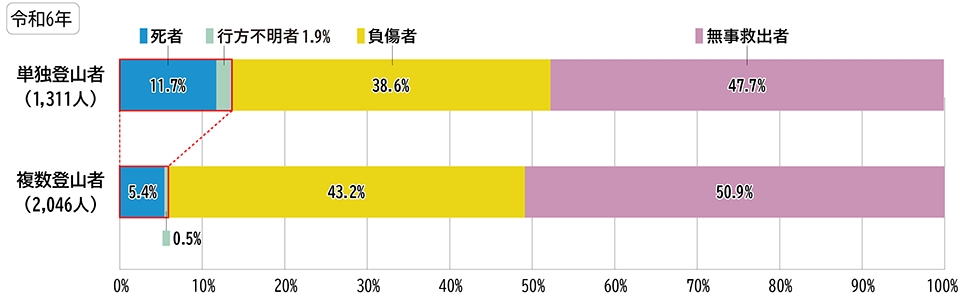

山で起こる事故の中でも、もっとも多いのが“遭難”です。

とくに山菜採りは、登山道を外れて藪や茂みに入り込みやすく、気づかないうちに方向感覚を失ってしまうケースが珍しくありません。

多くの遭難者は救助されますが、残念ながら行方不明や死亡につながる事故も毎年起きています。

そして、こうした深刻な結果になりやすいのが単独での入山です。

ひとりだと頼れる相手もおらず、助けを呼ぶタイミングも遅れがちになります。

不幸な事故を防ぐためには、「ひとりで山に入らない」この一点を守るだけでもリスクは大きく下げられます。

山菜採りに出かけるときは、できるだけ複数人で行動し、お互いを見失わないようにしてください。

単独登山者及び複数登山者の遭難状況のグラフ

(出典:山の事故を防ごう!登山を楽しむために知っておきたい安全対策 | 政府広報オンライン

https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201407/3.html)

ここ数年の山は、昔とはちょっと様子が違います。

暖冬や餌不足の影響で、熊の冬眠明けが早まったり、そもそも冬眠しない熊まで出てきていて、低地や街中での出没がニュースになることも珍しくなくなりました。

「まさかこんな場所に?」と思うようなところでも、今は熊と遭遇する可能性があるんです。

そして熊は、人間が静かに近づくと驚いて攻撃してしまうことが多いことがわかっています。

つまり、いちばん大事なのは “遭遇してからどうするか” ではなく “遭遇する前に気づかせること” です。

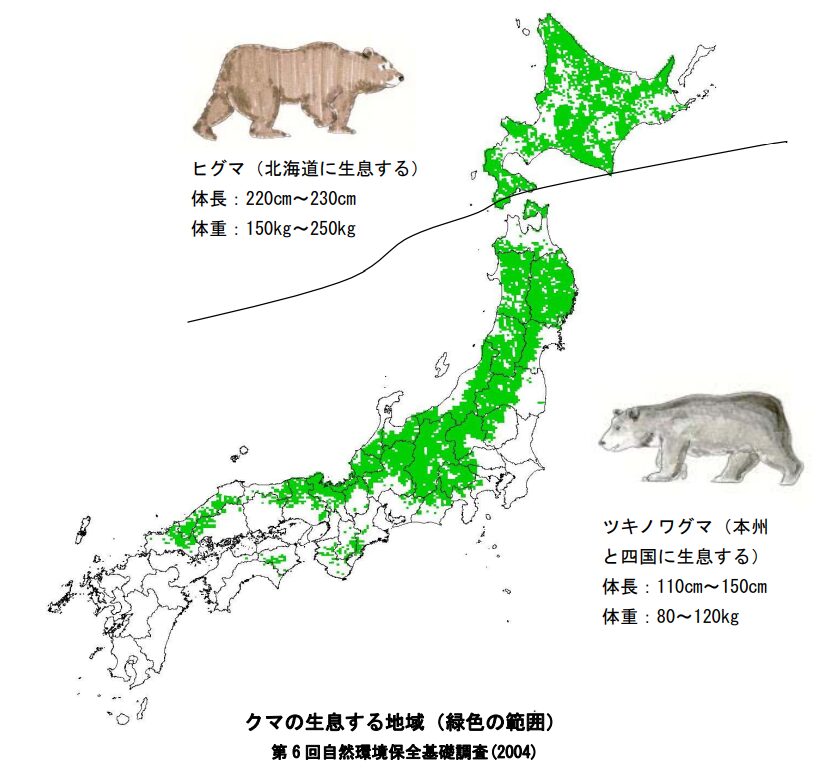

(出典:環境省「クマに注意!-思わぬ事故をさけよう-」https://www.env.go.jp/nature/choju/docs/docs5-4a/kids/full.pdf)

日本にいるのは、北海道のヒグマ、そして本州〜四国のツキノワグマ。

種類は違っても、どちらも人間にとっては間違いなく危険な相手です。

山菜採りに向かう場所が熊の生息域に当たるなら、「この山には熊がいるかもしれない」という前提で動くことが大切です。

熊は時速40kmで走ることができ、木登りや泳ぎも大の得意。だから、そもそも遭遇しないようにすることが最大の対策なんです。

そのためにできることは、できるだけ早い段階で“自分の存在を伝えておく”こと。

鈴やホイッスルで音を出すのはもちろん、音が届きにくい場所では声を出しながら歩くのも効果的です。

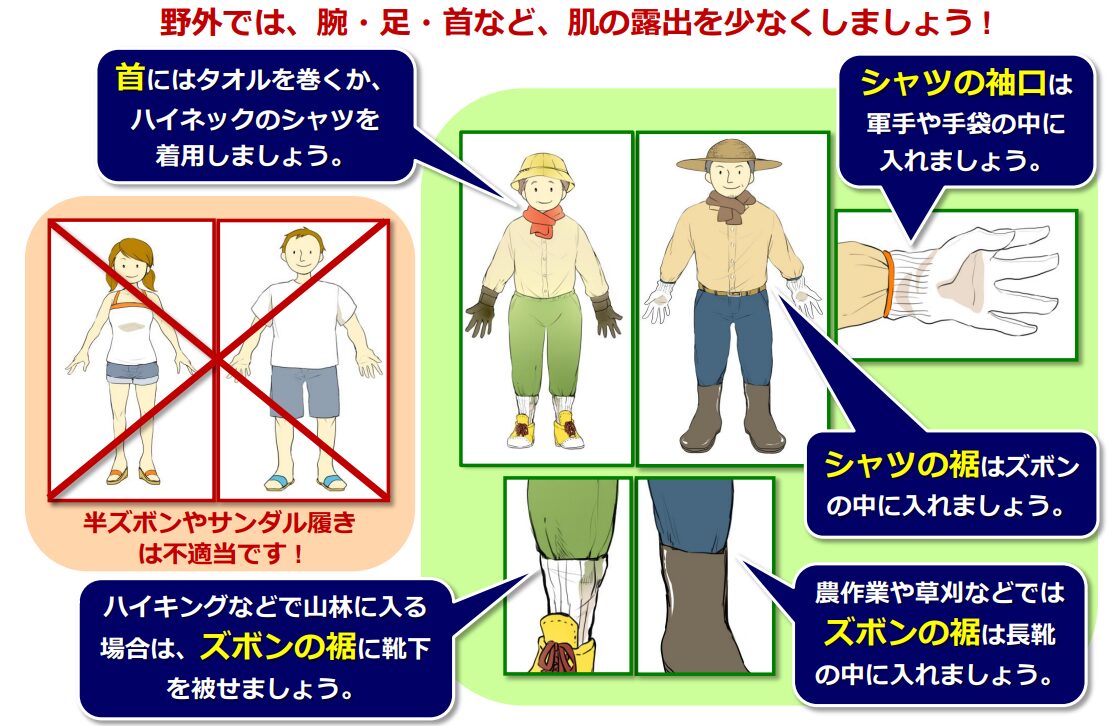

春の山では、草むらや藪の中に潜むマダニやハチなどの“ちょっと厄介な生き物たち”も活発です。

その中でも特に注意したいのがマダニ。

マダニは皮膚に深く食い込み、重症熱性血小板減少症候群(SFTS)などの感染症を媒介することがあります。

このSFTSは重症化すれば命に関わる危険な病気で、致死率は 10〜30% ととても高いことがわかっています。

しかも、現時点では特効薬や有効な治療法が確立していません。

つまり、最も大事なのは「そもそも噛まれないこと」。これに尽きます。

マダニ対策の基本は、とにかく肌を出さないこと。

長袖・長ズボンはもちろんですが、服の隙間から入り込むこともあるため、袖は手袋の中へ、ズボンの裾は靴下や長靴の中へとしっかり仕舞い込みましょう。

(出典:厚生労働省「マダニ対策、今できること」https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10900000-Kenkoukyoku/0000164561.pdf

)

山にいる害虫としてもうひとつ気をつけたいのがスズメバチ。

ハチの巣は木の上ばかりにあるわけではなく、木の根元に作られることもあるので、気づかずに踏んでしまわないよう注意が必要です。

もし巣に近づいてしまった場合は、手で払わない・走り出さない・大声を出さない。

焦って動くと余計に興奮させてしまうので、できるだけ静かに、その場からゆっくり距離を取って離れましょう。

山菜採りに夢中になっていると、つい「もう少し奥に…」と足を伸ばしてしまいがち。

気付かないうちにぬかるんだ場所まで入り込んでしまったり、危険が迫っていることに気付きにくくなってしまいます。

山菜採りでは整備されていない山中を歩くため、一般的な登山よりもリスクが高いということを忘れないようにしましょう。

春の山は凍結と融雪を繰り返すため、地面が柔らかく滑りやすい状態になっています。

倒木や苔の生えた岩など、湿気を含んだところは見た目以上に滑りやすくなっていることがあります。

また、落ち葉がたまっている場所は、「何が隠れているかわからない」と思って避けるのが賢明です。

山を安全に楽しむために欠かせないのは、まず自然のリスクを知ること。そして山を甘く見ずに「身を守る準備」を十分にしてから山に入ることです。

熊やマダニを遠ざけ、滑落やケガを防ぐためには、服装や装備の選び方が大きく影響します。

山菜採りでは藪や茂みをかき分けていく場面が多くなるので、実用性の高いウェア選びが特に大事です。

そんな「ちゃんと働くウェア」を探すなら、作業服専門のワークウェイが心強い存在です。

プロの現場で使われることを前提につくられたワークウェアは、暑さ・寒さ・雨・汚れ・擦れ…あらゆる状況に耐えることを求められるため、その機能性は折り紙つき。

登山ブランドのような“おしゃれ路線”とは少し雰囲気が違いますが、

初心者でも手に取りやすい価格で、しっかり現場仕様の機能性ウェアが揃えられるんです!

山菜採りを安全に楽しむためには、服装に加えて必要な持ち物の準備も欠かせません。

これらを準備しておくことで、普段とは違う山中の環境にも落ち着いて対応できます。

ここからは、それぞれのおすすめ装備を紹介します。

気温差の激しい春の山は日中は汗をかきやすい一方、朝晩は強く冷え込むため汗冷えでの体力消耗に注意が必要です。

インナーは汗冷えを招きやすい綿素材は避け、ワーク用やスポーツ用として販売されている吸汗・速乾に優れたものを選びましょう!

特に寒暖両用のインナーであれば、一日中快適に過ごすことができます。

温度変化に反応し、寒い時は暖かく、暑い時は涼しくコントロールする繊維を使用しているから

夏でも冬でも常に快適な表面温度をサポートしてくれる超機能性インナーです。

温度調節の難しい山中で、心強い味方になってくれること間違いなし。

暖かくなってくる春ですが、山中では必ず長袖長ズボンを着るようにしましょう。

山菜採りでは藪や茂みを進むため、植物によるかぶれや虫刺されから肌を守ることが必須です。

明るい色を選び、熊やハチを刺激しないようにしましょう。

防風性に優れた丈夫なダイヤリップ素材のカラージャンパーです。

撥水性の高いつるっとした生地でマダニがつきにくく、袖をマジックテープで調整できるので内側への侵入を防ぐことができ安心です。

鮮やかなカラー展開で視認性が高く、安全性にも配慮できます。

腕を上げても脇がつっぱらないラグランスリーブを採用し動きやすさも損ないません。

天気の変わりやすい山にはレインウェアがあると安心です。動きやすさを損なわない伸縮性の高いものが良いでしょう。

上着と同じように、明るい色のものを選びましょう。

ムレが気になる方は透湿機能があるレインウェアを選びましょう。

ウェア内の汗や湿気を逃がしてくれるのでサラッとした着心地を保ってくれます。

フードが収納式になっているので晴れの日でもジャケットとして使用でき、透湿機能があるので通気性も良し。

長袖の上にこれ一枚着ていけば突然の雨にも対応できて安心です。

道具を扱いやすいよう滑り止め付きで、指先が器用に動く伸縮性のあるものがおすすめ。

また藪の中に入ればトゲのある植物も多く、普通の軍手ではトゲが貫通してしまうため革製で厚みのあるものが安心です。

ワークウェイの取り扱いのなかでも土木など特にハードな環境下で使われる高耐久手袋です。

摩耗に強いマイクロファイバーと手を守るPU素材が手を守りながら

動きやすい伸縮性生地と滑り止めPUで操作性も良く、安心感と快適性を両立してくれます。

山の中では足場の悪い場所も多く、街歩き用の靴では転倒の危険があります。

滑りやすい場所での作業にも対応できるスパイク付の靴を選ぶと良いでしょう。

底面のスパイクが地面をしっかり捉え、斜面でも安定したグリップ力を発揮してくれる長靴です。

ひざ下までカバーするので、ぬかるんだ地面やマダニの多い茂みなどでも安心して作業できます。

スパイクは劣化によりピンが抜けてしまったりサビてしまうことがありますが、

こちらの長靴のスパイクピンは抜けにくくサビにくいコの字のステンレス製を採用しています。

山中では背の高い草が生えた場所などもあり、触れるとかぶれてしまうこともあります。

また藪には蚊なども多いため、虫対策ができる帽子があると安心です。

つばが広く、顔全体をネットで覆ってくれる防虫ネットつきタイプの帽子が便利です。

手持ちの帽子にドッキングさせて使える防虫ネットも販売されています。

熊に出会ってしまわないために、音を出して存在を知らせることが大事ですが

声を出し続けたり笛を吹き続けるのは初心者にとっては少し大変です。

揺らすだけで鳴ってくれる熊除け鈴を持ち歩くと安心です。

また万が一熊に遭遇してしまったときのために、熊よけスプレーがあると危険を回避できる可能性が高くなります。

ヒグマ用とツキノワグマ用があるので、訪れる地域に合ったものを選択しましょう。

熊の接近を阻止しやすい4m以上の噴射距離があるものを選ぶと良いでしょう。

ここまで、山菜採りを安全に楽しむための“事前準備の大切さ”をお伝えしてきました。

でも実は山菜そのものに出会うためにも、事前準備は欠かせないってご存じでしたか?

というのも、山菜の“旬”は驚くほど短いんです。種類や場所によっては、なんと1〜2週間でシーズン終了なんてことも珍しくありません。

その理由はシンプルで、山菜の多くは新芽・若芽を食べる植物だから。

芽が伸びきると一気に硬くなり、わずか10日ほどで味も風味も別物になってしまいます。

さらに近年は気候変動の影響もあり、「去年はちょうど最盛期だったのに、今年はもう終わってた…!」という“旬ズレ”も起きています。

山菜採りのシーズン自体は地域や標高によって変わりますが、一般的には3〜5月がピーク。

おいしい山菜に出会うためには、「季節の変化に目を配ること」。そして、「旬が来たらすぐ動ける準備をしておくこと」です。

チャンスを逃さないよう、日頃から気候や天気をチェックしておきましょう!

山菜採りは、春の山でしか味わえない“自然の恵みとの出会い”です。

ただし、その楽しみは安全があってこそ。

遭難や滑落、熊やマダニといったリスクを軽く見てしまえば、せっかくの一日が一瞬で悲劇に変わってしまいます。

だからこそ、服装と装備をしっかり整えることが“春の山を楽しむための第一歩”です。

正しい知識と準備さえ意識しておけば、初心者でも安心して旬の山菜に出会えます。

今のうちに装備を見直しておけば、雪解けのタイミングと同時に“安全に山へ入る準備”が整います。

安全で快適な装備を整えて、春の山を思いきり楽しんできてくださいね!

高知県で生まれた作業着専門店・ワークウェイは、土木・建設・農林業といった “自然と向き合う仕事” の現場の声をもとに、商品を選び抜いてきました。

そのため、現場仕様の実用性に特化したウェアは、実は山菜採りや登山といったアウトドアシーンとも相性抜群なんです。

丈夫さ・防水性・防寒性など、プロが必要とする機能をしっかり備えながら、手に取りやすい価格帯で揃えられるのもワークウェイならでは。

「最初から高価な登山ウェアを揃えるのは不安…」という初心者の方でも、現場品質の機能性ウェアを気軽にお試しいただけます。

機能性とコスパを両立したウェアをぜひ体感してみてください!

●店舗情報はこちら: https://workway.jp/shop/

●オンラインショップ: https://www.rakuten.co.jp/workway/

ハーネス/胴ベルト用ランヤード

リコールに関するお知らせ

不良品を発見された場合は、

直ちにご使用を中止ください。

//////////////////////////////////////

フリーダイヤル

0120-125577

//////////////////////////////////////

までご連絡下さい。

正規品と交換させていただきます。

2019年5月3日の共同ニュースによると、「高知県と愛媛県を結ぶJR予土線の西ケ方(高知県四万十市)―真土(愛媛県松野町)間で、窪川発宇和島行きの普通列車が2日に線路脇に生えていたタケノコに接触し、約10分の遅れが出ていたことが3日、JR四国への取材で分かった。乗客約20人にけがはなかった」とのこと。

https://twitter.com/nk05154398/status/1123886648842911744

1日8本しか走っていない路線とはいえ、どんだけ成長が早いのでしょう。

どんな場所か気になる人は、是非、あなたの目と足でお確かめください。

■JR四国『よどせん探検隊!』予土線沿線の魅力を再発見(外部サイト)

■四万十川の鉄道 予土線(高知県予土線利用促進対策協議会)(外部サイト)

2017年の政府統計「平成29年特用林産基礎資料」によりますと、四国4県は、かの有名なブランド産地である京都(4位)に次ぐ上位にランク入りしています。

| 5位 | 香川 | 1,129トン |

| 6位 | 徳島 | 650トン |

| 10位 | 高知 | 353トン |

| 12位 | 愛媛 | 293トン |

春を代表する旬の食材タケノコ。主たる生産は、孟宗竹(モウソウチク)、淡竹(ハチク)、真竹(マダケ)の3種です。

最も出回っている孟宗竹の旬は4月上旬から5月までとされていますが、温暖な四国では「早掘りタケノコ」が12月中旬から収穫されます。

他には、姫竹(ヒメタケ、別名:根曲竹/ネマガリダケ)、寒山竹(カンザンチク)、大名竹(ダイミョウチク)も食用になります。

そもそも、漢字で書くと「筍」ですが、竹かんむりに旬と解字できる(竹と旬で成り立っている)ように、春の短い期間が旬、食べ頃とされます。

「旬」とは、上旬・中旬・下旬に用いられるように「10日間」の単位です。10日間で竹に育ってしまうから、あるいは、本当に美味しく食べられるのも10日間程度だから、「筍」というわけです。

中には「四方竹」(シホウチク)といって、秋が旬で、ほぼ高知でしか収穫されない珍しいタケノコもあります。断面が四角張っているので、この名前が付きました。高知県南国市白木谷が発祥の地で、南国市北部の上倉地区と瓶岩地区の農家28戸で栽培している年間90トンが大半を占めます。普通のタケノコが食べられない時期に収穫できるとあって、タケノコ好きには堪りません。

鰹節の旨味を効かせた土佐煮に、タケノコは欠かせません。実は、「餃子の王将」のメンマに使われている「乾たけのこ」(外部サイト)も、愛媛県で生産されています。日本人に広く愛される食材ですね。

ただし、国産の全量を合わせても、私たちが食用として消費するタケノコの8%程度でしかありません。残念ながら、水煮としてレトルトや缶詰で売られているものの殆どは、中国で通年加工されて輸入しています。

そんな稀少な国産タケノコを、自分の手で掘って、旬の現地で新鮮な味を楽しむ方のためのページです。

何より旬に敏なタケノコ掘り。知っておくべきは「たけのこ前線」です。

耳慣れない言葉ですね。実は、桜前線が通過したら、その「1週間から10日後に」やってきます。たけのこ前線を見逃したら後の祭りです。

たけのこ前線をウォッチして、「行くぞ!」となる事前に用意しておきたい道具があります。いざという時、慌てたり、途方に暮れてはせっかくのイベントが台無しになりますからね。

山中で行うタケノコ掘りは、未経験者が思うよりハードかもしれません。間違っても、短パンやサンダルでは行かないでください。肌を露出していると、笹の葉や木の枝でケガをします。動物たちが冬眠から覚める時期に重なりますので、蛇も珍しくないほか、場所によってはおなかを空かせた熊と遭遇することもありえます。

「軍手(または革手袋)」というのはどこにでも書いてある一般論で、実は、プロが選ぶとびっきりの最適手袋があります。鍬を落としたりしたら危険ですので、安全のために滑り止めのあるものを強くお薦めします。

加えて手の甲までコーティングされたものにすることで、土や雨水の侵入をしっかり防ぎます。そんなスグレモノがこのお値段。

軍手 12双入り軍手 フリーサイズ SUPER PRICE

軍手 12双入り軍手 フリーサイズ SUPER PRICE 背抜き手袋 ウィズガーデン ランドスケープ ニトリル パープル S/M

背抜き手袋 ウィズガーデン ランドスケープ ニトリル パープル S/M 革手袋 ソフトオイル加工 牛床革 ブラウン M/L ユニワールド

革手袋 ソフトオイル加工 牛床革 ブラウン M/L ユニワールド ブルゾン ストレッチブルゾン ハードワーク EVEN RIVER ERX207

ブルゾン ストレッチブルゾン ハードワーク EVEN RIVER ERX207 長靴 カバー付きゴムロングブーツ ブラック/グリーン オカモト化成品 RMM-7400

長靴 カバー付きゴムロングブーツ ブラック/グリーン オカモト化成品 RMM-7400 長靴 スパイクジョイ カーキ 福山ゴム #3

長靴 スパイクジョイ カーキ 福山ゴム #3

特にオススメなのが、タケノコ掘り専用の鍬(くわ)。長い柄と刃長でタケノコを傷めることなく、テコの原理で掘り起こせます。スコップより長い刃長だから、タケノコの地下茎まで届きます。

「土佐打刃物」をご存知ですか。鎌倉時代の刀鍛冶、五郎左衛門吉光派に始まります。高知は1人当たり森林面積が日本一。山仕事が多い訳です。温暖で雨が多く、良質な木材に恵まれる土地で、木の伐採によって育まれた超一級の刃物です。何百年と続く鍛冶師たちの文字通り研鑽と切磋琢磨(「磋」は研ぐこと。「琢」は打ち叩くこと。)で鍛え上げられた、冴えわたる切れ味と抜群の耐久性が特長です。

土佐打刃物(とさうちはもの)は、高知県の香美市・南国市・土佐市・いの町・須崎市といった県東部から中部にかけての一帯で作られる、定められた技法と工程に従った製品のみが名乗ることのできるブランドです。日本刀を作るのと同様に、高温に熱せられた鉄を叩いて自在の形にしていく、自由鍛造と呼ばれる熟練を極めた技です。特に、火床から取り出した鉄を叩き、凹みをつけていく作業を繰り返すことで、柄を通すための大きな穴(ひつ)を開けます。これを「ひつ抜き」や「ひつ造り」と言いますが、土佐打刃物ならではの手技で、斧などが特に頑丈にできる秘訣です。

そんな土佐打刃物による「タケノコ掘り鍬」が製造販売されています。開墾されていない硬い地面の根起こしなどにも利用されます。

ネットで珍しいものが手に入ります

こちらは鳥取県に存在した旧国鉄倉吉線廃線跡の様子です。すごい。(外部サイト:倉吉観光情報)

滑る。落とす。火が移る。ヒヤッとした!

安いからいいやで買ったら、やっぱり失敗だった。

そんな経験ありませんか?

手袋は防寒だけではありません。労働安全事故の中で最も多いのが手指のケガです。ワークウェイには、とってもお安い軍手から様々な用途向けの作業手袋・保護手袋が揃っています。膨大な商品数がある作業手袋、何を選んでいいのかよくわからないお客様は、お気軽にお尋ねください。実際にお使いになるお客様の話を直に聞いている私たちは、メーカー以上にリアルな最適解を知っています。

ただ「安ければいいだろう」で選ぶと、大事な仕事が捗らなかったり、作業内容によっては危ない目に遭うことも考えられます。プロの仕事は道具選びから。また、レジャーやスポーツ(例:ツーリング、サイクリング、登山、サッカー、フットサル、釣り、サーフィン、ダイビング、セーリング、マリンスポーツ)に流用できるものも沢山。最適な作業手袋を、最適なプライスでお選びください。

実は、作業手袋の選び方を一概に説明することはできません。それほど多種多様な製品が存在します。以下に最も迷いにくいと思われる順で説明しますが、あくまで選択のポイントが最低これだけはあるという前提でお読みください。

*素材・構造については多岐にわたりますので、後述します。

ゲージとは、編み機の針の密度を示します。ゲージの数字が小さいほど厚手になります。

| 厚手 | 丈夫だが、指先の感覚が鈍くなり、細かい作業には向いていない。一般的な軍手は7ゲージが多い。 |

| 薄手 | 手指にフィットし、細かい作業に向いている。下履き(インナー)や全面コートの裏布には13ゲージ主流。 |

綿の割合が特性となって現れます。

| 純綿 | 綿100%なので、吸汗性に優れ、肌に優しい他、燃えにくく高温に接しても溶着がない。火や高熱を扱う(長時間連続しては扱わない)作業全般に向いていて、耐熱手袋の下履き(インナー)としての使い方もある。キャンプやバーベキューにもオススメ。 |

| 混紡 | 綿の他に、ポリエステルやアクリルなどの化学繊維を2種類以上混ぜ合わせた糸(混紡糸)で編まれていて安価。ただし、機能とコストの特徴に乏しく、多くは流通していない。 |

| 特紡 | 特紡糸とは、繊維くずを再紡績したもので、環境に優しい。特紡軍手の大半は混紡糸と編まれている。非常に低価格で、純綿と比べて耐久性に劣ることもあり、使い捨てされることも多い。一般作業全般から、DIY(日曜大工)や園芸など広く利用されている。熱には弱い。 |

強度を左右します。

| シノ | 糸に縒りをかけていないので、とてもソフトな仕上がりで感触がよい。油脂を吸収しやすい特性もある。 |

| 2本編 | 主流となる、2本糸で編まれた強力軍手。 |

| 3本編 | 3本糸で編まれた耐久性抜群の超強力軍手。 |

滑り止めが必要な場合に選びます。

| 普通の軍手 | 滑り止め加工のないタイプ。職場環境だけでなく、一般の人たちが庭掃除など手軽に使える。 | |

| ラバー軍手 | ボツ軍手、イボ軍手 | 手のひら部分に、ゴムや樹脂のボツボツが付いていて滑りにくい。所謂ビニボツ。倉庫作業や引っ越しなど、運搬作業に最適。ゴム張り・ゴム引きよりも通気性がよい。草むしりにもオススメ。 |

| ゴム張り軍手、ゴム引き軍手 | 手のひら部分全面に、ゴムや樹脂を張ってありグリップ力・ホールド力は最強。建築現場など、重作業の肉体労働に最適。コンクリートやセメントは手が荒れやすいので、型枠作業にも好まれる。細かい作業には不向き。 | |

ここには紹介しきれないほどの様々な素材が開発されています。

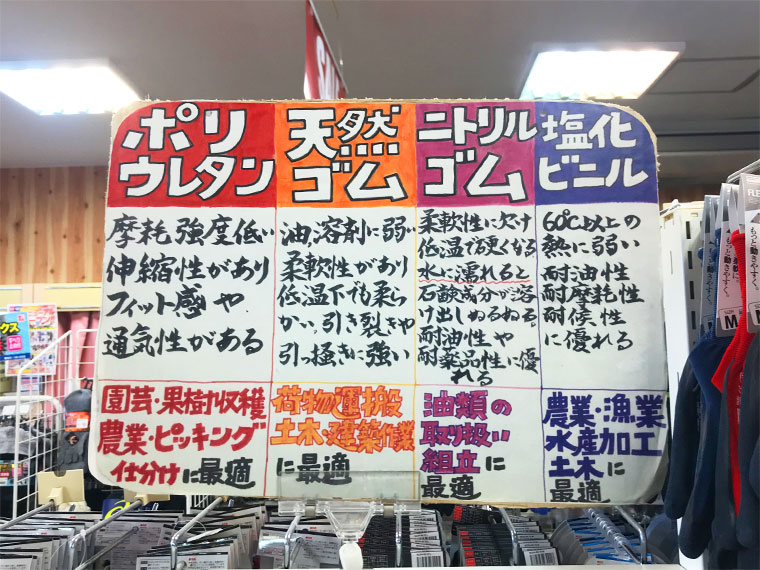

| ウレタン | 伸縮性があり、よくフィットするので細かい作業に向いている。ゴム系素材でありながら、通気性がある。対候性・耐溶剤性が良好で、屋外で農薬を使う農業・果樹収穫に向いている。園芸・ピッキング・仕分け作業・精密機械検査・品質管理にも最適。 |

| 天然ゴム | 柔軟性があり、冷蔵庫内などの低温環境下でも硬くなりにくい。引き裂きやひっかきに強いが、油・溶剤に弱い。滑り止め効果が高いので、荷物運搬や建築・土木作業に最適。アレルギー体質の方には下履きがオススメ。 |

| ニトリル | 耐油性・耐薬品性と強度に優れている。柔軟性に乏しく、低温環境下で硬くなる。水に濡れると石鹸成分が溶け出し、ヌルヌルする。油や薬品の取扱い、メッキ、機械整備、組み立て作業に最適。家庭でも、カーメンテナンスやペンキ塗りに。もはや現場に欠かせないスマホも操作できます! |

| 塩化ビニール | 耐油性・耐摩耗性・対候性に優れている。ただし、60℃以上の熱に弱い。農業・漁業・水産加工・土木に最適。安価なこともあり、炊事・洗濯・洗車・ガーデニングなど家庭内でも便利に用いられる。ただし、可塑剤に用いられるフタル酸エステルが人体に悪影響を及ぼすと言われており、食品関係の現場では使用を避けてください。 |

ゴム手袋の場合は、最初の選択だけでなく、交換時期が大切。捨てるのがもったいないと言って硬くなったものを使い続けていると、作業ミスが増えます。指を曲げるのに違和感を覚えたら替え時です。ご家庭でも食器洗いの最中につるんと落として割ってしまうかもしれません。手袋より高いお皿やグラス、ありませんか?

プロの仕事に合った縫製方法などがあります。

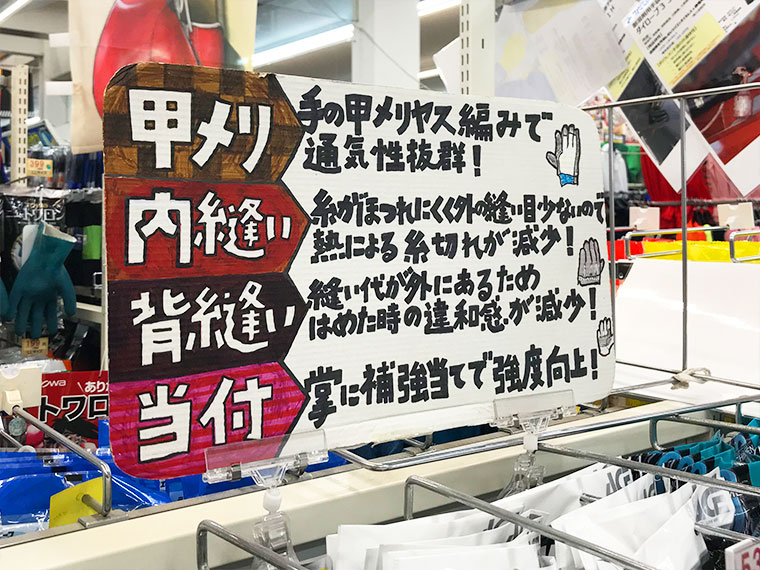

| 甲メリ | 甲の部分がメリヤス編み(甲部メリヤス)になっており、通気性抜群。握ったり開いたりの動作が軽く容易(屈曲性良好)。溶接にはおススメできない。 |

| 内縫い | 縫い代が手袋の内側にあり、溶接やサンダーなどの熱や火花が当たっても糸が切れにくい。何かに引っ掛けたり挟んだりすることも少ないので、レバー操作にも適している。 |

| 背縫い | 縫い代が手袋の外側にあり、外縫いとも呼ばれる。手を入れても違和感がない。 |

| 当付 | 手のひら部分に補強を当てているので、耐久性が高い。 |

| 内綿 | 手袋の内側にメリヤスを縫い合わせてある。吸汗性がよく、べたつかない。保温性も高く、防寒用としても優れている。夏は爽快、冬は温暖ということもあり、現場系女子にも愛される。 |

| オイル加工 | 革に特殊油脂を浸透させて(含侵加工)から縫製したもので、硬くなりにくく、手に柔らかくよくなじむ。撥水性にも優れている。 |

軍手と比べると、保護性能と耐久性が段違いの革手袋だが、皮の種類によっても差が出る。

| 牛床革 | 銀面(表皮)または肉面に平行に二分割された牛革で、銀面層以外(真皮)を床革という。総じて厚め(1.2~1.4mm)になり、耐久性と耐熱性に優れている。溶接作業に欠かせないほか、自動車・鉄鋼・造船・その他重作業で重宝される。牛表革よりも安く、作業手袋としては最も普及している革手袋。スプリットレザー手袋とも呼ばれる。 |

| 牛本革 (牛表革) | 見た目にも美しく滑らかな表皮部分が用いられる。柔らかくフィットし、手にもなじんで使い心地がよい。耐久性、特に引き裂きに強い。建築土木・鉄骨鉄筋・運輸倉庫・荷役・重機から、バイクの運転やレジャーまで広く愛される。クレスト手袋とも呼ばれる。 |

| 豚革・羊革 | 牛革よりも薄手(0.6mm程度)で柔らかく、通気性と屈曲性に優れている。長時間作業に最適なほか、指先の感覚を活かしながらの軽作業にも向いている。値段も安い。 |

| 合皮 | 合成素材は柔らかく滑りにくい特性がある。原料費変動の影響も受けにくく、価格が安定している。 |

特別な用途に特化して開発されています。

| 耐切創・防刃 | ケブラー®で知られるアラミド繊維でできた手袋。新素材も続々開発されており、危険防止から、DIYやアウトドアまで幅広く利用可能。 |

| 制電 | 静電気の発生を抑え、電子部品・製品の組み立てや検査に最適。 |

| 耐熱・耐火 | 火気・高温の現場に特化した手袋。シリコーンやアルミ、アラミド繊維、ザイロンなど熱に強い素材でできており、炉の輻射熱からも手を守る。 |

| 防振 | 振動吸収効果の高いNBR(ニトリル)などのゴム管を掌に配し、振動工具による血液循環障害・末梢神経障害・関節症などのリスクを軽減する。サイズはきつめよりはゆとりのあるものを選び、擦り切れるなどした場合は速やかに交換してください。 |

| 腕カバー付き | 手袋とアームカバーの一体型。腕の水濡れや汚れを防止。水産業や農業に最適。 |

| 使い切り | 衛生・食品向けの極薄手袋。白髪染め、ヘアカラーにも欠かせない。ノンパウダー(粉なし)タイプとパウダー付き(粉付き)タイプがある。パウダー付きは着脱がラクラク。パウダー自体は主にコーンスターチが使用されているので、タンパク質アレルギーの方は要注意。ノンパウダーは粉の影響がなく、衛生面でも安心。また、雨天の屋外電気工事や溶接作業の際の感電防止として、インナーにも使われる。ディスポーザブル・グローブ、使い捨て手袋とも呼ばれる。 |

ワークウェイではいろいろな作業手袋を取り扱っています。